問題 6-26 の次に書かれている「高次の項(The Higher-order Terms)」の文章が少し分かりづらいと感じたので, その部分を翻訳してそれに自分なりの補足を付加したもの(補足した部分は鍵カッコで囲み灰色で色付けした)を示しておこう.

▼ 高次の項 摂動展開に於ける2次の項を見ることは興味深い.この2次の項が特に重要となるのは,注目する特定な状態 と に対して であるような問題のときである.そのような問題が存在するとし, さらにそのとき となるような他の状態 も存在すると仮定しよう.1次の項はゼロである.そして である限り 0次の項もやはりゼロである.従って, この問題で遷移振幅の計算に入って来る最低次の項は 2次の項となる.[ 例えば, 第9章の荷電粒子と電磁場との相互作用の場合では, § 9.6 「Lambシフト」の議論がこの場合に相当する.従って, 「Lambシフト」での摂動補正は 2次近似 で生じるので, ここでの議論を用いる必要がある.]

ポテンシャル が に依存しないものとする [ 従って行列要素 は時間積分の外に出せる].すると遷移振幅の2次の項は である. 従って とすると, それは式 (6-74) から次式となる:

【 参考 】 上式は, としたときの次の積分結果, 及び関係 を用いている:

この結果の最後の因子に於ける2つの項の内, 初めの項は1次の結果で見たものと同じ時間依存性を持つ.従って, 当面2番目の項を無視すると, 結果は前と同じように「

を満たす状態間のみで遷移が起こる」ことになり, その確率は に比例する.単位時間当たりの確率は式(6-86) と同様な形であり を,

で置き換えたものになっている.状態が連続スペクトルの中にあるものとすると, 和は積分となる.

【 参考 】 1次の場合では, 遷移振幅は式 (6-78) となるのだった:

この式で を式 (6-99) で置き換えると式 (6-98) の第1項の形となる.そして遷移確率 は1次の場合, 式 (6-85) のように に比例し, 従って「遷移率」 は式 (6-86) の形に表せるのであった:

この遷移確率 と遷移率 の形と式 (6-98) の第1項とを比較するならば, ただ を式 (6-99) の で置き換えるだけでよく, その結果式は1次のときと同様な解釈ができる訳である.

式 (6-99) が正しいのは, 初期状態 から特定な状態 への遷移も, また初期状態と同じエネルギーを持ったどんな状態 への遷移も, 1次遷移では不可能であるという状況のときである.そのような状況では となる状態間に対しては である

[ 仮定から当然である ].すると式 (6-98) 括弧内の第2項は決して大きくならない.なぜなら, 分母

がほぼゼロでない限りこの項は大きく成り得ないが, そのとき

[ 遷移は を満たす状態間のみで起こり, かつ と同じエネルギー状態 への1次遷移も不可能であるとすると, 結局 と同じエネルギー状態 への1次遷移も不可能と言えるから ] 分子の

はゼロだからである.よって全ての効果は第1項から由来するため, 式 (6-99) は正しい.さらに式 (6-98) の についての和に於いて, の所での極に曖昧さはない.なぜなら がその値のときには, 分子もゼロとなるからである.

【 参考 】 原書では, 上記の青色部分が 及び となっている.しかしこれはミスプリントではないかと思われた? そこで, ここでは本文の記述を変更して書いたので注意する.また が とも とも異なる場合には となるが, その場合第2項目は の増大と共に速く振動する減衰振動となり, と共に増大する遷移確率にはやはり寄与することはない (J.J.Sakurai より).

他方, ある状況下では, ある別の連続状態へ一次遷移出来るということも真となり得よう (例えば, 原子核は一つ以上のやり方で崩壊可能である).そのような場合, 式 (6-99) の和は無意味である.なぜなら,「極の近傍では何をすべきか」を定義する必要があるからである.ここで助けてくれるのが式 (6-98) で無視した第2項目である.それにより の極限に於ける の正しい表現が, 次式となることを示してくれる (ただし一般化のために今度は 1次の項も含めている):

これがどのようにして出てくるのかを以下で分析して行く.

まず最初に気付くことは, 大きな では, と が ( の周りの範囲内では) 実質的に等しい場合以外では, 大きな遷移確率 (すなわち それは に比例する) を得ることが出来ないということである.式 (6-98) の最初の項ではこれは明らかである.

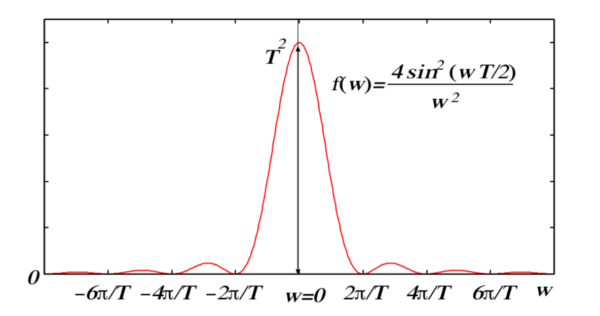

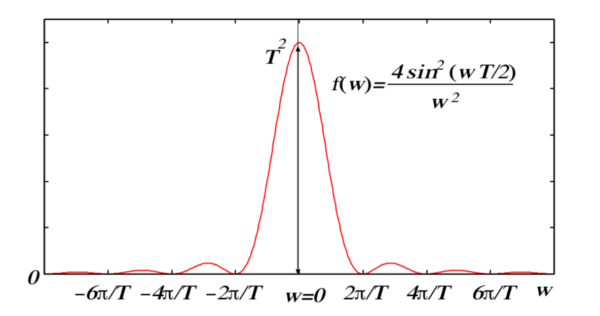

[ 図 6-13 を書き直した下図1 と同じような変化をするので, 摂動が印加されている時間を とするならば, 比較的大きな確率を持つ遷移が可能なのは のときのみである.このときエネルギー変化の範囲はおよそ と言える.摂動が長い時間 だけ掛かっているときは, ピークの幅は狭くなり, 比較的大きな確率の遷移が可能なのは近似的にエネルギーが保存されるときである.そのとき の周りの中央ピークは高さが で幅が に比例しているので, その面積は大体 に比例したものとなる].

図 1. この図では, エネルギー差 は変数 で置き換えてある.これらのエネルギーがほぼ等しいとき (つまり が非常に小さいとき), 関数 は最大値を取る.エネルギー差が大きいと, この関数は非常に小さくなる.よって, この関数を含む表式で, 最も重要な寄与は中央の 周辺の領域から来る.すなわち, 2つのエネルギーがほぼ等しい領域から来るのである.

第2項目の場合では, 大きな振幅が生じるのは のときだけである.しかしもし が にあまり近くない場合には, 最初の因子は, が に近いとき の滑らかな関数である. [ 例えば, , , とすると, は微小ではないので は微小量と見做せるが は小さくない.よって は滑らかな関数と考えることが出来る.そこで 自体は に依存はするが, が に近くに来たときでも は微小とはならず が急激に変化することはしない]. よって, 近傍の小さな範囲ではそれをほぼ一定と見做してしまうならば,

[ よって, 上式で とおくと, であるから], 第2項目は, 積分量に定数を掛け合わせたものとして近似できる:

ただし は, ある微小区間, 例えば から で積分されるものとする.しかし

[ 変数変換 を行うと , となるので],

最初の積分は奇関数の積分なのでゼロとなる.2番目の積分は のとき (従って のとき), ある有限な極値に近づく.すなわち,

【 参考 】 原書では最後の結果に因子 が書かれているがここではそれを除いた.なぜなら, 岩波の数学公式 のp.250 を参照すると, 次の公式が記してあったからである:

従って大きな遷移確率は生じない.「

と が本質的に等しい場合にのみ, 大きな影響が生じ得る」.その場合には, と 由来の2つの極が二重に一致するので, そのことが第 2 項目を重要たらしめる.従って, 以下では「 と はほぼ等しい」と仮定して分析を続けて行く.

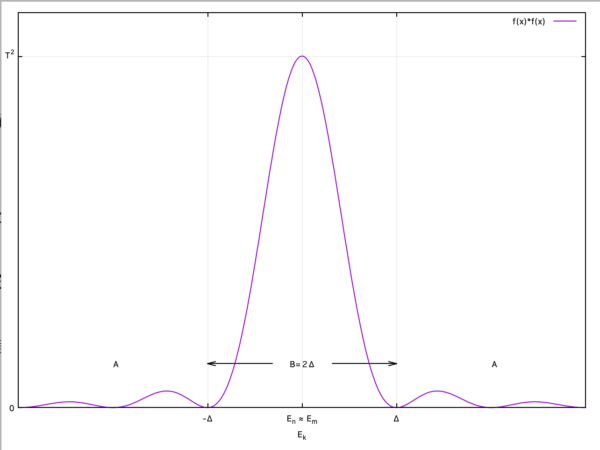

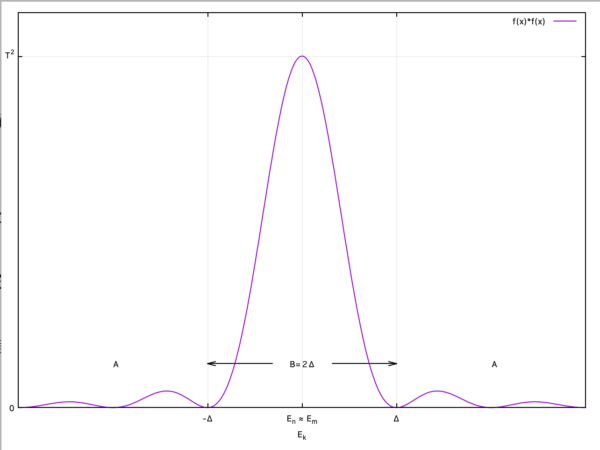

式(6-98)中の についての和は, 非常に小さなエネルギー を選ぶことで 2つの部分に別けることが出来る.そして和を に対する部分 と に対する部分 とに分割する

[下図2.を参照]. の大きさを選ぶには, が の周りでこのエネルギー範囲 に渉って変化するときに, 因子 が感知できるほど変化しないよう十分小さいものとする.この はある有限なエネルギーであり, 時間 は十分長く摂って となるようにする.それは であることを意味している.

図 2. を中心に の範囲を B とし,その外側の部分を A とする.

まず部分 では である.このとき第2項目は大きくは成り得ない.なぜなら, 極が回避されるからである.よって第1項目だけが寄与し, その寄与値は次である:

ただし,

和は の 以内を除く全ての に及ぶ.この和は には殆ど依存しない.そして のとき「

主値積分」(

principal-value integral ) の定義となる.即ち, 極限 で次のように書くことが出来る:

ただし P.P. は主値部分を表している

[前ブログ記事「複素積分の公式について」を参照のこと].そして1次の項 を回復させた.これは がゼロとならない場合を考慮したからである.

次に領域 の場合であるが, この場合の は,「 のときの値であり一定である」と考える(take).

[そして前と同様に, 和は積分に置き換えて考える]:

即ち, を次で置き換え, これを と書くことにする:

ただし, [ と は本質的に等しいので ]

そして,

さてここで そして とおく.

すると,

従って次を得る:

この積分は を複素変数と見做した周積分 (contour integral) を考え, 閉曲線を変化させることで非常に容易に評価することが出来る. から までの直線上の積分の代わりに, 実軸より下を通る半径 の半円上の積分に移る(go on). は非常に大きいので, 第2項の寄与は無視できる.従って, この閉曲線上で

[ の場合を考えると, そのときの主値はゼロなので]

となるので は次となる:

部分 A と部分 B とを一緒にすることで,

[即ち式 (6-102) と式 (6-105) 及び式 (6-107) から振幅は として] 次となる:

[ここで, 式中の因子 は であった.更に, このとき であったから と近似しても構わないであろう.更にまた, 式 (6-86) では の絶対値を取るので虚数単位 は無視してしまってよい.すると,]

これにより, 式 (6-86) の形の遷移確率は を次としたものとなる:

最後の鍵カッコ部分は, の極限で と書くことが出来る.

[前ブログ「複素積分の公式について」の式(9)で とした場合になる]:

よって は, 式 (6-100) の形に書くことが出来たことになる:

式 (6-100) から, から への直接的な遷移がそのときには不可能であっても,「

仮想状態」(virtual state)と呼ばれる状態を通じて遷移は可能であることが分かる.即ち, 系は から へ, そして から へと遷移すると考えることが出来る.

間接的な遷移過程の遷移振幅は式 (6-99) で与えられている.「系は実際に一つまたは別の中間状態 を経るというのではなく, むしろ量子力学に特徴的なこととして、様々な中間状態 を経る振幅があって, その寄与が干渉を起こすと言うのが正しい」ことに注意する.

中間状態は始状態や終状態と同じエネルギー状態ではない.しかしエネルギー保存は破掟していない.なぜなら, 仮想状態は永久的に占有されるものではないからである.和への寄与の強さは, このエネルギー不一致量(discrepancy) に反比例して変化する.

これらの中間状態に絶対的なものは全く存在しない.それは, を系 の摂動と考え, の真の状態について だけの状態で表現して見れば分かることである.無摂動問題と摂動問題の区別を別の仕方で行ったならば,その処方には異なる公式と中間状態が現れるであろう.

ポテンシャルが時間に (例えば周期的に) 依存する場合には, 多くの興味深い効果が起こる(result).それらのほとんどは, マイクロ波実験に於いて観測される.その場合の摂動 は, 周期的な時間変化をする弱い電場または磁場である.