放射の平衡(Equilibrium of Radiation)

系が平衡状態にある場合, 2つの状態, 例えば

系は平衡にあるので, 光子

または,

これはプランクの黒体放射分布則である.

光の散乱(The Scattering of Light)

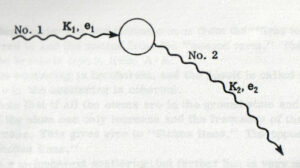

ここでは, 入射した光子が原子によって新しい方向に(そしてたぶん新しいエネルギーで) 散乱される事象について述べる(図1.6 参照).これは原子による入射光子の吸収と新しい光子の放射と考えることが出来る.この事象に関与する 2 つの光子はベクトルポテンシャルで表わされる.第3講で

決定すべき数値は, 最初に状態

ただし遷移振幅

または,

双極子近似が採用され, そして

ただしスピンは無視している [2]スピンを無視するので, 第3講の式 (3.11) の第 3 項は含めない.そのときの摂動

2番目の積分は

さて次は, 第 1 項から得られる積分について詳しく説明しよう.

その結果, 積分は

従って,

すなわち,

この積分は, 以前に検討した遷移確率での積分と同様であるから,

従って, 和は次のようになる:

ただし

ただし

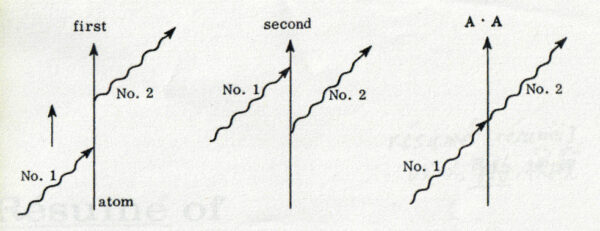

和中の第 1 項は先に述べた「第 1 項」に由来し, 第 2 項は「第 2 項」に由来する.絶対値の中の最後の項は, 最初の積分項に於ける

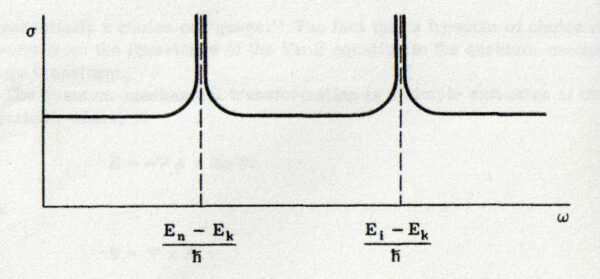

もし

更に, 全ての原子が基底状態にあり

気体の「屈折率」(index of refraction) は散乱公式によって求めることが出来る.他のタイプの散乱と同様に, それは前方方向に散乱された光を考慮することで求めることが出来る.

自己エネルギー(Self-Energy)

量子電気力学で考慮しなければならないもう一つの現象は, 原子が光子を放出し同じ光子を再吸収する可能性である.これは対角要素

ただし

References

| ↑1 | ファインマン経路積分の § 6-5 より, 遷移振幅 以上の式で |

|---|---|

| ↑2 | スピンを無視するので, 第3講の式 (3.11) の第 3 項は含めない.そのときの摂動 ただし |

| ↑3 | 入射光子の吸収と光子の放射が起こらねばならないので, 遷移振幅を表す項には入射光子を表わす となるので, 各項に となるので, この第 3 項目の交差項 |

| ↑4 | この式 (1.6.11) は「Kramers-Heisenberg 公式」と呼ばれ, J.J.Sakurai:「Advanced Quantum Mechanics」§ 2.5 の式 (2.162) に等価である.従って, 式の係数は Gauss 有理化単位系に於ける「古典電子半径」 |

| ↑5 | 【 補足 】 まず行列要素 従って すると よって, 単位時間当りの遷移確率は よって散乱角 ただし公式ではデルタ関数をエネルギー領域で考えているから, デルタ関数 よって, これが式 (1.6.11) の絶対値中の最後の項に相当するものである.この断面積の式は, 自由電子(非束縛電子) による光の散乱と同じものになり, |