様々な散乱現象 (Various Scattering Phenomena)

\(\)

散乱現象を大きく分類すると, 弾性型と非弾性型とに分けることが出来る. 弾性散乱の場合, 重心系では二つの衝突粒子の運動エネルギーは一定に保存される.その代わり, どちらの衝突物体も励起状態にはならないし, 新たな粒子が生成されることもないと言える. 今考えている場合, 物体の一方は電子であるから, 核が実験室系で運動エネルギーを獲得する場合でも, 原子核は衝突前後で基底状態のままであることを観測すれば十分である. 非弾性散乱の場合では, 幾つかのタイプの振舞いを観測することが出来る. それらは後で列挙して述べることにする.

実際には, 核を取り巻く電場内には電子による沢山の軟放射量子(soft quanta) があるので, 散乱が正確に弾性的であるとは決して言えない.

例えば \(300\) MeV の電子が重い原子核により散乱されて, エネルギーが \(0.1\) eV, \(1.0\) eV, \(3.0\) eV の3つの量子を続けて放出するならば, 散乱電子のエネルギーは入射電子のエネルギーと絶えず異なったものとなるので, 衝突は弾性的だと言えるかも知れない(may be termed elastic). 換言すれば, もし検出装置が \(300\) MeVの電子をエネルギーが \(1/10^{8}\) だけ異なる電子と区別することが出来ないならば, その衝突は事実上弾性的である. 弾性散乱と言う術語は, こういう意味として理解しなければならない. 実験結果を弾性散乱の理論的期待値と比較する場合, 必要ならば放射の補正も行うことが出来る.

(a) 核の反跳 (Nuclear Recoil)

様々な型の非弾性散乱を議論する前に, 実験室系では非弾性散乱のように見えるが, 実際には重心系で見られる弾性散乱であるような種類の散乱を考えてみよう.指摘しようとしているのは単に, 散乱電子から運動エネルギーと運動量が衝突された核に移行することで生じるエネルギー変化のことである.例えば, エネルギー \(400\) MeV を持つ入射電子は, 最初静止していた陽子と衝突すると, そこから散乱されて, エネルギー \(326\) MeV で角度 \(60\)° の方向へ飛び去るであろう.残りのエネルギーの \(74\) MeV は, 衝突された陽子の運動エネルギーとなる.陽子は, エネルギー及び線運動量の保存則を満たす適切な角度で反跳する.勿論だが, 衝突は非常に相対論的である.

衝突の相対論的運動学は, コンプトン効果のそれに似ている.なぜなら, 散乱実験で用いられる高エネルギー (\(E\gg mc^{2}\)) に於いては, 電子のエネルギー

\newcommand{\mfrac}[2]{\frac{\,#1\,}{\,#2\,}}

\newcommand{\ds}[1]{\mbox{${\displaystyle\strut #1}$}}

\newcommand{\mb}[1]{\mathbf{#1}}

E=\sqrt{c^{2}p^{2}+m^{2}c^{4}},

\tag{22}

\end{equation}

は高い精度で次式で近似することが出来るからである:

E=cp

\tag{23}

\end{equation}

これはX線の場合の関係式と同じである.コンプトン効果の衝突された電子の代わりに, この場合は衝突された核の質量を用いる.すると次の結果式を得る:

E_n=\mfrac{E^{2}}{M c^{2}}\mfrac{1-\cos\theta}{\ds{1+\mfrac{E}{Mc^{2}}\big(1-\cos\theta\big)}}

\tag{24}

\end{equation}

ただし \(E_n\) は衝突された核の運動エネルギーであり \(M\) はその静止質量である.この式は, 散乱された電子のエネルギー

E’=E-E_n

\tag{25}

\end{equation}

を計算する簡単で正確な方法である.高エネルギーの場合, この式は全く安心して用いることができる.誤差は \(20\) MeV の場合 \(1\) % より小さく, \(200\) MeV では \(0.1\) % より小さい.正確なエネルギー損失を計算したいならば, 運動学的な衝突方程式が多くの資料(source) から, 例えば Jánossyの本から得ることが出来る.

式(24)で角度 \(\theta\) を \(\pi\) に等しいと置くと, 面白いことが分かる.この場合, 通常のコンプトン効果の結果が得られるのである:

E_n=E\mfrac{2\alpha}{1+2\alpha}

\tag{26}

\end{equation}

ただし,

\alpha=\mfrac{E}{M c^{2}}

\tag{27}

\end{equation}

そして,

E’=E-E_n=E-E\mfrac{2\alpha}{1+2\alpha}=E\mfrac{1}{1+2\alpha}

\tag{28}

\end{equation}

\(2\alpha\gg 1\) の場合, つまり入射電子のエネルギー \(E\) が \(M c^{2}\) に比べて大きいならば(分母の\(1\)は無視して),

E’=E\mfrac{1}{1+2\alpha}\approx \mfrac{E}{2\alpha}=\mfrac{E}{2}\mfrac{Mc^{2}}{E}

=\mfrac{M c^{2}}{2}

\tag{29}

\end{equation}

そして \(180\)° 付近に散乱される電子のエネルギーは, 衝突された核の静止エネルギーの半分で限界となる.陽子と衝突する電子の場合, 後方へ散乱される電子のエネルギーの限界は \(469\) MeV である.従って, 比較的小さな装置を用いての貴重な散乱実験が, 非常に高いエネルギー, 例えば \(10\) BeV の電子でも後方半球で可能になるはずである.そして, もし散乱断面積があまり小さくないのであれば, 更に高いエネルギーでも可能のはずである.

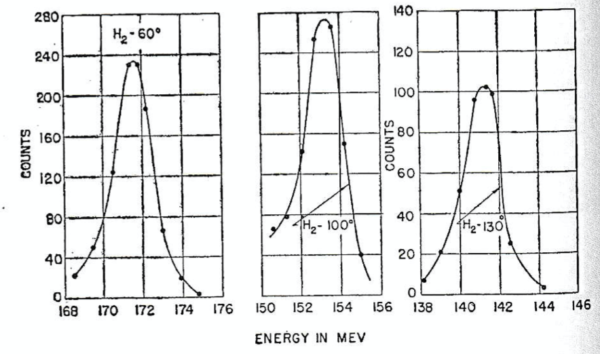

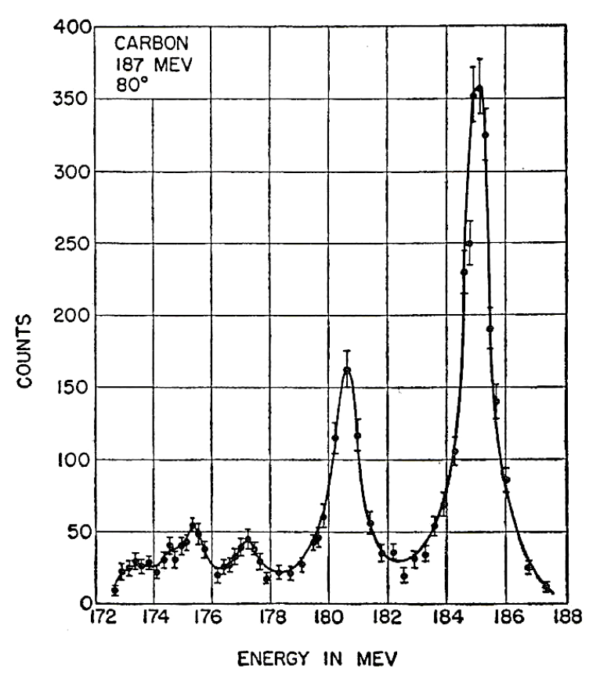

図 10. 弾性散乱ピークは \(187\) MeV の入射電子が陽子から \(60\)°, \(100\)°, \(130\)° で散乱されていることを示している.陽子の反跳のためにエネルギーシフトしていることに注意する.

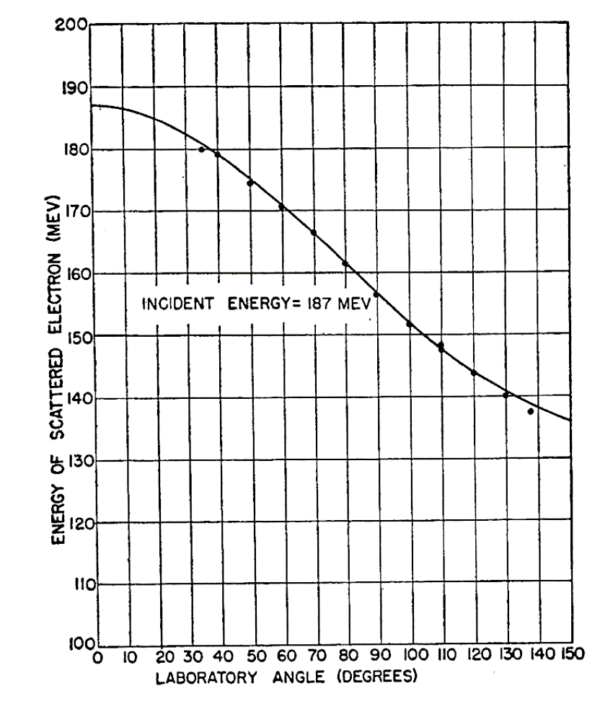

式(24)の実際の散乱問題への適用を説明する目的で図 9.を示しておく.この図は, 気体水素の標的に \(187\) MeV の電子を入射させて, 様々な角度で散乱される電子の運動エネルギーを描いたものである.実線は式(24)から計算した理論曲線である.点は実験値である.小角度と大角度に見られる小さな逸脱は, 電子が気体室の壁を斜めに通過(go obliquely) したためにエネルギーを浪費したためである.エネルギーは, 磁気分光計を用いて得た図 10. にあるような幾つかの弾性散乱ピークのデータセットから測定された.図 9. の入射エネルギーは幾つかの実験を平均化したものであるが, その変動は約 \(1\) パーセントであった (The incident energy for the several runs averaged together in Fig. 9 varied by about \(1\) %).

式(24)の反跳エネルギーは標的核の質量数に反比例して変化する.従って, 複合標的中の2元素または同一元素の2つの同位元素では, 弾性散乱ピークの分離が可能となる.陽子からの電子散乱を研究して見ると, ポリエチレンは貴重な標的材料であることが分かる.なぜなら, 陽子の弾性散乱ピークは炭素の弾性散乱ピークからずっと離れた位置になり, 従って, バックグラウンド雑音の除去問題(background subtraction problem) は非常に簡単化するからである.この方法は有利ではあるが, しかし標的元素からの非弾性散乱のエネルギー位置が, 研究対象の元素または同位元素の弾性ピークと同じにならないことを心得ておく必要がある.

(b) 非弾性散乱 (Inelastic Scattering)

弾性散乱では, 散乱事象の前後で核は基底状態にあることが観測される.しかし非弾性的な変種では, 散乱事象が起こった後, 核は基底状態とは異なる状態になっている.すなわち, 通過する電子は, 核の基底状態をある励起状態への遷移, または連続準位中のあるエネルギー準位への遷移を引き起こす.以下のような可能性があるので述べて行くことにしよう.

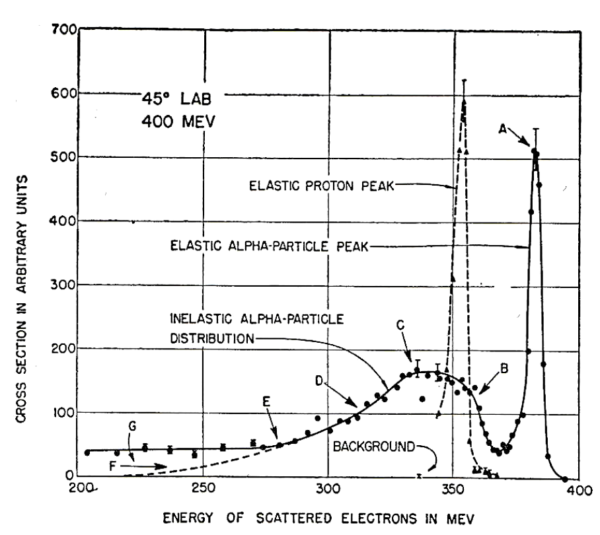

図 11. \(185\) MeV 付近の炭素からの弾性散乱ピークと, 炭素の励起状態からの非弾性散乱ピーク.

\(180.7\) MeV 付近のピークは \(4.43\) MeV 準位に伴うものである.

(1) 核準位の励起 (Excitation of Nuclear Levels)

核は, 入射電子により離散的な励起状態に持ち上げられる可能性がある.そのとき電子は, 核が励起されたエネルギー分だけ失った状態で飛び去る.図 11. は, 炭素で観測されるこの現象を表したものであり, 入射エネルギーは \(187\) MeV で散乱角度は \(80\)° である.弾性散乱のピークは, 炭素原子核の反跳 (そして標的の直接的エネルギー損失) が原因でわずかに下方にシフトし,\(185.1\) MeV 付近に見られる.その左の \(180.7\) MeV 近傍には非弾性散乱のピークがあり, それは弾性散乱のピークのおよそ半分未満の大きさである.この散乱はC\({}^{12}\) の \(4.43\) MeV 準位の励起により起きているものである.図 11. には, 散乱による小さなピークが明らかに見られるが, これらは \(7.65\) MeV や \(9.61\) MeV そして更に高い準位などからの散乱によるものである.このような振舞いは多くの元素で観測される核準位の励起による非弾性散乱の特徴である.この効果が最初に発見されたのはベリリウムの場合である.それ以来, リチウム, マグネシウム, ケイ素, 硫黄, カルシウム, ストロンチウムなどで観測されている.

このタイプの非弾性散乱は, 非常に大きな本質的重要性を持っている.なぜなら, 核を調べながら, 核を高いエネルギー準位, 要するに他の方法ではほとんど到達することの出来ない高エネルギー準位に遷移させることが出来るからである.遷移行列要素や核の角運動量そして状態のパリティの値もやはり求めることが出来るであろう.定性的に言うならば, このタイプの非弾性散乱では核の動的特徴が明らかになるが, 弾性散乱では基底状態にある核の静的特徴が明らかになると言える.しかしながら, 実験的に言うならば, このタイプの非弾性散乱は, 弾性的ピークをその付近にある他のピークから分離しようとする時に幾つかの問題を引き起こす(pose).非弾性散乱とその解釈については, 後でまた述べることにする.

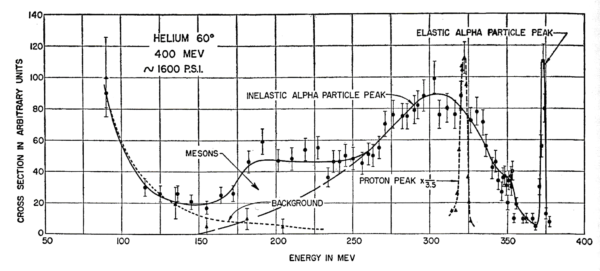

(2) 電磁崩壊 (Electrodisintegration)—原子核中の核子の運動量分布

第 2 の型の非弾性散乱は, 通過電子によって陽子か中性子が放出される時に起こる.この過程は「電磁崩壊」と呼ぶことが出来るであろう.この過程は重水素の場合に観測され, その次にヘリウムや他の元素でも確かめられた.図 12. では, ヘリウムのこの過程の非弾性的散乱の連続(continuum) が曲線の \(BCDE\) 部分で示されている.その曲線中の \(A\) は散乱角度 \(45\)° で観測されるアルファ粒子からの \(400\) MeV (より正確には \(395\) MeV) の電子散乱の弾性ピークを示している.図には, 水素中の自由陽子からの電子散乱も比較のために示されている.陽子とアルファ粒子の反跳エネルギーが違うことに気付くであろう.核子の放出を伴う散乱では, 散乱電子のエネルギーは少なくとも核中の特定な核子との結合エネルギー分だけ減少しているに違いない.図 12. から, アルファ粒子の場合, 一つの陽子または中性子を放出するのに凡そ \(20\) MeV 必要であることが分かる(ピーク \(A\) が \(400\) MeV よりも \(20\) MeV だけ小さい \(380\) MeV にあるから).また図には, アルファ粒子の弾性ピークとおよそ \(20\) MeV だけ離れた軸との間に, 高エネルギーの非弾性散乱の連続斜面が入り込むであろうことを示している.

図 12. \(400\) MeV で角度 \(45\)° に於けるアルファ粒子の電磁崩壊(electrodisintegration).

弾性的ピークは位置 \(A\) に示されている.非弾性的な連続ピーク \(BCDE\) はアルファ粒子内核子の運動量分布と関係している.\(G\) は負のパイ中間子生成を指している.

図 13. アルファ粒子から \(400\) MeV で角度 \(60\)° に散乱される電子の弾性散乱及び非弾性散乱.

「mesons」とラベル付けされている範囲は, 標的中で生成され, 相当する散乱電子と同じ運動量を持って出現する負のパイ中間子に関係する部分である.自由陽子ピークが比較のために示されている.

連続部分の低エネルギー側は, 自由陽子よりも, すなわち図 12. の自由陽子ピークの位置で与えられるエネルギーよりも高いエネルギーで, 陽子か中性子は放出され得るという事実に起因する(result from).もし核子が放出される前に(prior to ejection), 入射電子と反対方向の速度成分で運動しているならば, 放出された陽子や中性子は自由陽子の反跳よりもより少ないエネルギーを受け取ることも同様に起こり得るであろう.もし核子が入射電子の経路と平行な成分で運動しているならば, 反跳エネルギーはより大きくなるであろうし, 従って, 散乱電子はより少ないエネルギーを得るであろう.最後にもし核子が入射電子の経路に本質的に直交して運動しているならば, 散乱電子は, 自由陽子からの散乱電子と第1近似で一致するエネルギーを持つであろう.ただし上述した補正, すなわち核から核子を取り去るのに要するエネルギー, つまり束縛エネルギー分は除外する.図 12. の自由陽子ピークよりもおよそ \(20\) MeV だけ低いエネルギーに出現している弾性連続のピークが出現するのはこのためだ, とするのはもっともらしく思える.図 13. にも類似した特徴が見られる.そこでは, 散乱角度が \(30\)° であり, アルファ粒子の弾性ピークが非弾性散乱連続と比較してずっと小さくなっている.同じ現象が, 束縛エネルギーがわずか \(2.23\) MeV である重陽子(deuteronまたは重水素deuterium) からの非弾性散乱の場合にも観測される.従って, このような非弾性連続部分の研究は, 原子核中の核子の運動量分布について貴重な情報を提供する(furnish)であろう.

(3) 原子核の崩壊 (Breakup of the Nucleus)

(2)に類似しているが同時に一個以上の粒子が放出されるような過程も起こり得る. 重水素やアルファ粒子のような破片の放出が期待できる. ぼっとすると, より重い原子核の幾つかでは核分裂(fission) も起こるであろう. そのような核の崩壊は疑うことなく生起し, 図 12. に示されているような連続部分に寄与する. 核断片を特別に探す同定実験や分離実験(coincidence experiments or separate experiments) を実施することが出来ないならば, 単一核子の核崩壊過程と多重核子の核崩壊過程とを実験的に分離することは困難である.

(4) 中間子過程 (Mesonic Processes)

通過電子は, 様々なタイプの荷電中間子や中性中間子を核からまたは核子から放出させることが出来る. そのような粒子の質量エネルギー(materialization energy) が供給されなければならないのは勿論のことである. それは少なくとも \(140\) MeV 付近にある. 従って, この過程に関与する散乱電子は非弾性的連続部分の低エネルギーの所に位置するであろう. この過程で生成されるパイ中間子は, 電子が検出される装置と全く同じ装置中で検出された. 実は, 図 13. でラベル「MESONS」の付いた「低エネルギーな裾部分」は, パイ中間子によるものである. それらは, この設定で磁気分光計に入った電子と同じ運動量を持っている. 今のところ, 「中間子プロデューサー」と言える電子それ自身を, 運動する核子によって非弾性連続部分に散乱される他の粒子たちと区別することは出来ない. しかし, それらが存在することは疑いのないことである.

(5) 輻射 (Radiation)

電子の弾性散乱と非弾性散乱の両方で光子の放射が付随する. 放射が主に前方に向かう場合, この放射は馴染みのあるベータトロンやシンクロトロンで観測される \(X\) 線の制動放射ビーム(bremsstrahlung x-ray beam) である. 制動放射は任意の角度で観測されるが, それらは殆ど任意の角度に散乱される電子に起因するものであろう. 従って, 任意の弾性的または非弾性的ピークの低エネルギー側には裾部分(tail) が見られるが, それは輻射現象で見られる典型的な仕方, すなわち放出される輻射エネルギーに反比例して減少する (i.e., as the reciprocal of the energy of the emitted radiation). 入射電子のエネルギー損失が大きい (\(>10\) MeV) 場合では, シングル \(X\) 線が放射されるだろう. 小さなエネルギー損失, 例えば \(1\) eV より小さい場合, 放射される光子数の放射分布はポアソン分布が支配的となるであろう. 大きなシングル損失には, 非常に低エネルギーの光子シャワーも付随するのは勿論のことである. 放射損失は Bethe-Heitler 理論により多分うまく説明できるであろう. しかし, 大角度の \(1/(E-E_0)\) スペクトルを少し詳しく研究するのは面白いかも知れない. これはまだ行われていない. Biel と Burhop は有限核が関与する過程のボルン近似理論を公式化した.

上述の見解(foregoing remarks) は実量子の放出についての言及である. 散乱作用の間には仮想放射の放出と吸収も生起することはよく知られたことである.実の放射のみならずこの過程も含んだ計算は Schwinger によって, そして後に Suura によって為された. Suura は Schwinger の計算により一般的な立証を与えた. 目的がより実用的である場合には, 散乱実験は補正が必要であって, \(\Delta E\) 以下の光子エネルギーの実及び仮想放射過程を追加しなければならない. この補正は Schwinger により次のように与えられた:

I=I_0 e^{-\delta_{r}}

\tag{30}

\end{equation}

ただし \(I\) は測定された散乱強度であり, また \(I_0\) は弾性散乱だけであると仮定したときの理論と比較される値である.

\(\delta_r\) は Schwinger の放射補正であり, それは十分な精度で次で与えられる:

\delta_r =\mfrac{4\alpha}{\pi}\left\{K\left[\log \left(\mfrac{2E}{Mc^{2}}\sin\mfrac{\theta}{2}\right)

-\mfrac{1}{2}\right]+\mfrac{17}{12}\right\}

\tag{31}

\end{equation}

ただし,

K=\log \mfrac{E}{\Delta E}-\mfrac{13}{12}

\tag{32}

\end{equation}

そして式中の \(E\) は散乱電子のエネルギー, \(\alpha\) は微細構造因子(fine structure) そして \(m\) は電子の静止質量である. 実際には\(\Delta E\) の大きさは, 主な弾性的ピークから分離可能な最小エネルギーである. この\(\delta_r\) は弾性的ピークについての通常の半値幅のようなものである. Schwinger の補正は\(\Delta E\) の実際値にはあまり敏感ではないし, 更に角度依存性も非常に少ない. このために, 角度分布の議論には通常それは無視して良い.しかしながら, 正確さが求められる場合には考慮に入れなければならない. 絶対断面積(absolute cross section) が重要であるような研究では, それを考慮に入れることは必然である. Schwinger の補正の詳しい実験的検証は為されていない. Schwinger の補正の典型的な値は \(40\)° の \(14\) % から \(135\)°の \(17\) % まで変動し得るであろう. ただし \(E/\Delta E\) は \(100\) の近傍にある.

有限な厚さの衝突源より現れる電子に依る実放射の放出すなわち制動放射(bremsstrahlung) もやはり補正が必要である. その結果は次のようなものとなる:

I_1=I e^{\delta_{B}}

\tag{33}

\end{equation}

ただし \(\delta_B\) は次で与えられる:

\delta_B = \mfrac{t}{\log 2}\log\mfrac{E}{\Delta E}

\tag{34}

\end{equation}

そして \(t\) は電子が(入射ビームと散乱ビームの方向に沿って) 通過する標的の平均厚であり, \(\Delta E\) は最大値の半分の弾性的ピークの幅である. \(I_1\) は補正された強度である.

(c) 磁気散乱 (Magnetic Scattering)

多くの原子核の弾性散乱は全て核子の電荷, すなわち核を取り囲む電場が原因である.しかしながら有限な大きさの影響により, 高エネルギーでの大角度の弾性散乱は, 点電荷とクーロン相互作用から予想される散乱よりも数桁小さくなる(by many orders of magnitude below) 可能性がある. 次のように問うて見よう:「電荷散乱が実験的に認識されなくなった後, 何らかの弾性散乱が残っているであろうか?」(Does any elastic scattering remain at all after the charge scattering has dropped below experimental recognition?). 関連する別の質問は「中性子は高エネルギーで電子を散乱させるであろうか?, そして原子核内の中性子は電子を散乱させるであろうか?」. 全ての場合で答えはイエスであり, スタンフォード大学の実験で磁気的散乱は実際に観測されている.

「陽子(The proton)」— 陽子の磁気モーメントによる高エネルギー電子の弾性散乱は, 実は1950年に Rosenbluth によって予言されていた. Rosenbluth は, 陽子の Dirac 磁気モーメント成分と Pauli 磁気モーメント成分の両方が弾性散乱に寄与することを示した. Pauli モーメントは大抵は陽子磁気モーメントの「異常部分」(anomalous part) と呼ばれている.

ディラック理論によると, スピン \(1/2\), 質量 \(M\) で内部構造を持たない粒子の磁気モーメントは \(\mu_D=e\hbar/2M\) である. この式は電子とミューオンについては実験により確認されている. 例えば, 電子の固有磁気モーメント \(\mb{\mu}_S\) は \(\mb{S}\) に反平行に存在し次で表される : \(\displaystyle{\mb{\mu}_S=-g_e\left(\frac{e\hbar}{2mc}\right)\mb{S},\ g_e=2.00232}\).

陽子が同様に内部構造を持たない粒子であれば, 陽子の磁気モーメントは核磁子(nuclear magneton) の値 \(\mu_N=e\hbar/2M_p\) になるはずである. しかし陽子の磁気モーメントの実験値は \(\mu_p=2.79\mu_N\) である. 原子核及びバリオンの磁気モーメントは核磁子を単位として表される.

Rosenbluth が示した結果は, 以下のように表現することが出来るであろう : 陽子的な点電荷と点磁気モーメントの場合, 微分断面積 \(\sigma_p\) は次となる:

\sigma_p(\theta)=\sigma_{NS}\left\{ 1+\frac{q^{2}}{4M^{2}}\Big[ 2(1+\mu)^{2}\tan^{2}\frac{1}{2}\theta

+\mu^{2}\Big]\right\},

\tag{35}

\end{equation}

ただし,

\sigma_{NS}=\frac{e^{4}}{4E^{2}}\frac{\ds{\cos^{2}\frac{1}{2}\theta}}{\ds{\sin^{4}\frac{1}{2}\theta}}

\cdot\frac{1}{\ds{1+\frac{2E}{M}\sin^{2}\frac{1}{2}\theta}}

\tag{36}

\end{equation}

そして,

q=\frac{4\pi}{\lambda}\frac{\ds{\sin\frac{1}{2}\theta}}{\sqrt{\ds{1+\frac{2E}{M}\sin^{2}\frac{1}{2}\theta}}}

\tag{37}

\end{equation}

式(36)は \(Z=1\) (陽子) のときの単なる式(11)であり, それを重心系から実験室系へ移行するために適切な修正を行ったものである. 添え字 \(NS\) は, 式(36)が磁気モーメント即ちスピンの無い陽子の正しい散乱公式であるという事実を示している(NS= no spin). 式(14)の \(q\) に相当して, 式(37)の \(q(\hbar=1)\) は実験室系に於ける運動量移行であり, この基準座標系にするのに必要な適切な修正因子が付けられている. [ 式(37)は, 式(24)でただ \(1-\cos\theta=2\sin^{2}\theta/2\) とし \(\hbar q=p_n\) とすれば導出されることに注意する. ただし \(E_n=p_n^{2}/2M\) である. しかし, 式(37)はそこで為された近似に制限された式ではない.]

最後に, 式(35)は磁気的散乱を考慮した次の因子 \(S_p\) で散乱公式を修正する以外は, 点状陽子は Mott の陽子として散乱することを示している:

S_p=1+S=1+\frac{q^{2}}{4M^{2}}\Big[2(1+\mu)^{2}\tan^{2}\frac{1}{2}\theta+\mu^{2}\Big]

\tag{38}

\end{equation}

\(S_p\) はエネルギーに依存する項である. なぜなら, 式(37)より \(q\) がエネルギーに依存しているからである [\(\lambda/2\pi\propto 1/E\)]. \(S_p\) は散乱角 \(\theta\) にも依存している. 因子\(S_p\) は, 高エネルギー (\(q\) が大きい) の場合と大角度 (\(\tan\frac{1}{2}\theta\) が大きい) の場合には, \(1\) よりもずっと大きな値となる. このような条件下では, \(S_p\) は散乱現象に於いて支配的となる. そして散乱の主な部分は, 今や \(\tan^{2}\frac{1}{2}\theta\) を含んだ量 \(S\) によるものとなる. 式(36)と結び付くと, 因子 \(S_p\) は大角度での断面積の平滑化をもたらし, その結果, 点からの磁気モーメント散乱は純粋な電荷からの Mott 散乱よりも遥かに等方的になる.

さて次に, もし陽子がたまたま(中間子理論で期待されるように) 点電荷でも点磁気モーメントでもないとしたら, その場合には形状因子の存在が要請される.これが存在すると電荷と磁気モーメントの有効値が減少することになる. 実際, Rosenbluth は弱結合の中間子理論を用いてそのような計算を行った. しかし, 現今では申し分のない中間子理論の存在が知られていないので, 陽子が有限な大きさを持つことによる効果を考慮する(allow for) には, 現象論的な形状因子を用いるのが好ましい. 陽子の「大きさ」とその「形」は, 陽子が放出し再吸収できる荷電中間子及び中性中間子の仮想雲が持っているとする. 現象論的な形状因子 \(F_1\) と \(F_2\) は Rosenbluth の考え方(scheme) と Foldy による公式化に合わせて(in accordance with), Yennie, Lévy, そして Ravenhall によって導入された. \(F_1\) は拡がった電荷と拡がった Dirac モーメントを考慮するために導入された. \(F_2\) は独立した量で拡がった Pauli モーメントを引き受けている. 次式(39)は, \(F_1\) と \(F_2\) の導入によって \(S_p\) がどのように修正されるかを示している:

\sigma(\theta)=\sigma_{NS}\left\{F_1^{2}+\frac{q^{2}}{4M^{2}}\Big[2(F_1+\mu F_2)^{2}\tan^{2}\frac{1}{2}\theta+\mu^{2}F_2^{2}\Big]\right\}

\tag{39}

\end{equation}

\(F_1\) と \(F_2\) は, 運動量移行\(q\) の互いに独立な関数である.

「中性子 (The neutron)」—中性子の場合はその電荷がゼロなので, 素朴な試みは \(F_1=0\) と置くことであろう. 実際に, これは静的な極限 \(q\to0\) では正しい. しかしながら, 入射電子のエネルギーが増加し, 従ってその波長が短くなる場合には, 中性子雲の中を通過する電子はそれが出会う正電荷雲や負電荷雲(または有効電荷雲)に敏感となり, それらの電荷のために偏向させられる可能性を持つことになる(can suffer a deflection). 中性子の正または負の中性子雲の大きさが小さいならば, その影響は小さいであろうと予想される. 従って, 中性子の \(F_1\) は実際, 式(19)でそこの主な静的項をゼロと置いた式から示される如く, 項 \(-\frac{1}{6}q^{2}r_{1n}^{2}\) に近付いて行く. 中性子は\(-1.91\) 核磁子に等しい静的な磁気モーメントを持っているので, 中性子の \(F_2\) はずっと通常的である(more conventional). 従って, \(q r_{2n}\) が小さい限りに於いて次とする:

F_{2n}=1-\frac{1}{6}\frac{q^{2} r_{2n}^{2}}{\hbar^{2}}+\dotsc

\tag{40}

\end{equation}

上記で議論された概念の重要なレビューは, 参考文献57に示した Yennie 等のものである. ここでは更なる考察として次を指摘して置くだけにしておく : 電気力学の破綻(breakdown), 例えば近距離でのクーロン則の破綻(failure)は, 有限サイズになると全く同じ影響を受けるであろう. この点については後で(第7章で) また考えるつもりである.

「重陽子 (The deuteron)」—重陽子からの磁気散乱の場合, 期待される断面積は陽子のそれよりも小さいはずである. なぜなら, 重陽子の静磁気モーメントは \(\mu_D=0.858\) 核磁子であるが, 陽子の磁気モーメントは \(2.79\) 核磁子だからである.

面積は磁気モーメントの2乗の関数として変化するので, 重陽子の磁気散乱は陽子のそれに比べおよそ \(1/9\) であるに過ぎないであろう. 従って, 重陽子からの電子散乱では, 観測されるのはほぼ純粋な電荷散乱だけであろうと予想される. この大雑把な予想は Jankus の結果により裏付けられている. 彼は, 非常に小さな4重極項を無視した重陽子からの実際の弾性散乱は次式となることを示した:

\sigma_D(\theta)=\sigma_{NS}\left\{1+\frac{2}{3}\frac{q^{2}}{4M^{2}}\Big[2\mu_D^{2}\tan^{2}

\frac{1}{2}\theta +\mu_D^{2}\Big]\right\}F_D^{2},

\tag{41}

\end{equation}

ただし \(\sigma_{NS}\) は前の式(36)で与えられており (勿論だが式(36)と式(37)の陽子質量 \(M\) は重陽子質量 \(M_D\) とする), また \(\mu_{D}\) は重陽子の静磁気モーメント, そして \(F_D\) は重陽子の電荷密度から得られる形状因子で, 基底状態にある重陽子の波動関数から決定できるものである. 角括弧中の第2項目は磁気項で, その項形により上記で為された磁気散乱は小さいという言及を立証している. 重陽子のスピンは \(1\) であり, これが式(36)と式(41)で \(q^{2}\) の係数の違いの原因となっている.

当然のことだが, もし磁気モーメント \(\mu_D\) が中性子と陽子のいっぱいに展開したモーメントの和であるならば, 形状因子が生じて \(\mu_D\) に掛け合わされるであろう. しかしながら, この修正をどのように行う必要があるかが, まさに難しい問題を引き起こすことになる. この問題は Jankus によって概要的に考察がなされ, そして Yennie たちは, より詳細な検討を行った. 少なくとも, 重陽子からのコヒーレントな(弾性的な) 散乱に於ける磁気モーメント効果は,陽子からの散乱による影響よりもずっと小さい(\(\sim\frac{1}{9}\)) であろう. 更に詳細なことは, 第5章 b と第6章で議論するであろう. 重水素の崩壊の場合で, 大きな運動量移行のときには次式が成り立つことも Jankus は示した:

\sigma_D^{in}(\theta)=\sigma_{NS}\left\{ 1-F_D^{2}+\frac{q^{2}}{4M^{2}}\Big[

2\big(\mu^{2}_p+\mu_n^{2}-3F_D^{2}\big)\tan^{2}\frac{1}{2}\theta+\mu^{2}_p+\mu_n^{2}-3F_D^{2}\Big]\right\}

\tag{42}

\end{equation}

または, \(F_D\) が小さいときには,

\sigma_D^{in}(\theta)=\sigma_{NS}\left\{ 1+\frac{q^{2}}{4M^{2}}\Big[

2\big(\mu^{2}_p+\mu_n^{2}\big)\tan^{2}\frac{1}{2}\theta+\mu^{2}_p+\mu_n^{2}\Big]\right\}

\tag{43}

\end{equation}

これらの式で \(\sigma_D^{in}\) は非弾性的散乱断面積である. \(\mu_{p}\) と \(\mu_{n}\) は各々陽子及び中性子の磁気モーメントである. そして \(F_D\) は重陽子の弾性散乱での形状因子である. 運動量移行が大きい場合には \(F_D\simeq0\) である. 第6章で式(43)に立ち帰るであろう. そのときに陽子と中性子の実際の実験について考察することにする.

他のスピンを持った原子核たち(nuclei)も適切な条件下では弾性的な磁気的散乱を示すことは明らかである. しかしながら, 磁気的散乱が重要となるのはゼロでないスピンの軽い元素, 例えば Li など, の場合だけであると予想される. 重いか中間的な重さの元素では, 磁気モーメントとスピンは沢山の粒子中に僅かに存在する不対粒子たちだけに起因し, それ以外は電荷を担っている. 磁気的効果は表面に存在しており, そして恐らくは電荷散乱の形状因子よりもさらに速く減少する形状因子を伴っているであろう.

(d) 原子核の角度的形状 (Angular Shapes of Nuclei)

今まで議論してきたのは, 動径方向電荷密度の変動のみであり, その中で原子核の大きさが有限であることの影響を考慮していた. しかし実際には, 原子核の4重極モーメントに関するスペクトル分析やその他の事実の論文が, 魔法数の原子核(殻クロージャ)の仲間の核たちは歪んでいて球状ではないことを示唆している.

魔法数の近くにある原子核はほとんど間違いなくほぼ球形である. アルファ粒子と陽子によるクーロン励起の最近の数年の実験では, 「多くの原子核が基底状態では楕円形であること」をより一層確信させるようなデータが得られている. ボーア-モッテルソン模型によるこの形の説明は, 「核子たちが一緒になった集団運動が原子核表面上を運動する膨らみ(bulge) を生成するからである」としている. そのような運動は「回転的準位」と呼ばれる低エネルギー準位に相当している. そう呼ばれるのは, 分子の回転状態との類似性のためである. そのような原子核, 例えば希土類元素である Ta, W, U などが実際にどのような形であろうと, それらには特別な何かがあるのはほとんど疑う余地がない. これらの原子核の特殊性は電子散乱の研究に於いても提示されている. それらの研究によると,Pb\({}^{208}\) やAu\({}^{197}\) などの球形な核の場合よりもずっと「回折特性」(diffraction feature) が弱くそして平らになる.

実験曲線を解釈する際には, 楕円形状の影響を含め, そして近づいて来る電子たちが受けるその影響をあらゆる角度から適切に平均化する必要がある. この平均化は, 原子核表面を丸くしそして見かけの表面を実際よりも不明瞭(厚いthicker?) にする効果を持つ. しかしながら, 主に核表面はすでに不明瞭であるために, この平均化による核表面の球状化は散乱に大きな変化を与えることはない. ともかく, それは散乱が平らになるという特徴を説明するには十分ではない. 低エネルギー準位が存在するということは, それらの状態に散乱する影響も考慮に入れなければならないということを意味している. すなわち, 電子散乱にはこれらの準位への遷移も含まれるということである. 基底状態から回転的励起状態への一方的な遷移は非弾性散乱を引き起こす(原因となる:give rise to). しかしながら, 基底状態と回転的状態のエネルギー間隔は小さいので, 散乱実験で得られている現時点の解像度を考えると, そのような非弾性散乱は隠れてしまって検出されないであろう. 静的散乱から回転的散乱を分離するのには, 2000分の1の分解能が必要であろう.

散乱に対する四重極モーメントの影響の理論的取り扱いは, タンタル近辺の原子核たち(for the nuclei in the region of Tantalum) について, Schiff また Downs, Ravenhall, Yennie によって与えられた.この研究の議論は, 実験的結果を議論した後でもう一度行うであろう.

(2) R.W.McAllister and R.Hofstader, Phys. Rev. 102, 851 (1956).

(3) McIntyre, Hahn, and Hofstader, Phys. Rev. 94, 1084 (1954).

(4) L.I.Schiff, Phys. Rev. 96, 765 (1954).

(5) R.Blankenbecler and R.Hofstader, Bull. Am. Phys. Soc. Ser. II,1,10 (1956).

(6) Blankenbecler,Hofstader, and Yearian (unpublished).

(7) S.J.Biel and E.H.S. Burhop, Proc. Phys. Soc. (London) A68, 165 (1955).

(8) J.Schwinger, Phys,Rev. 75, 898 (1949).

(9) H.Suura, Phys,Rev. 99, 1020 (1955).

(10) H.A.Bethe and J.Asjkin, Experimental Nuclear Physics, edited by E.Segé (John Wiley and Sons, Inc., New York, 1953), Vol.I, Part II, p. 272. This result is derived from the original Bethe-Heitler theory.

(11) R.Hofstadter and R. W. McAllister, Phys. Rev. 98, 217 (1955).

(12) M.N.Rosenbluth, Phys. Rev. 79, 615 (1950). See also the reference to L.I.Schiff in this paper.

(13) Yennie, Lévy and Ravenhall (to be published).

(14) L.L.Foldy,Phys. Rev. 87, 688 (1952); 87, 693 (1952).

(15) V.Z.Jankus, Phys. Rev., to be published.

(16) A.Bohr and B.R.Mottelson, Kgl. Danske Videnskab. Selskab. Mat.-fys. Medd. 27, No. 16 (1953).

(17) Downs, Ravenhall, and Yennie (to be published).