ファインマン&ヒッブスの【問題 6-9】は, 電子散乱実験により核半径及び核電荷密度を求めるための条件について考察する問題であった.実は, この電子散乱による原子核研究は1950年代に加速器によって盛んに行われたようである.その成果すなわち「加速器による高エネルギー電子散乱の研究と核子の構造に関する発見」によって R.Hofstadter は1961年にノーベル賞を受賞している.そこで参考のために, ホフスタッターが書いた論文の一つを訳出しておこう.ただし原文は長いので第4節以降は省略し, また2回に分けて示すことにする.多少は自己流の補足情報も挿入してある.また, 脚注を記事に付ける仕方がまだ分からないので, 主な脚注も補足情報として示した.理論や実験の予備知識として, (誤訳も多分あると思うので) 批判的に読んでみて欲しい.

Electron Scattering and Nuclear Structure

ROBERT HOFSTADTER

導入

数年前まで, 核構造の幾何学的な詳細に関する主要な情報は, 鏡映核 (mirror nucleus) のエネルギー放出比較, 高速中性子捕獲の散乱断面積(及び全断面積),Weiszacker の半経験的公式と関わりのある束縛エネルギー, そして重元素の場合のアルファ崩壊のエネルギーと半減期, の実験から導き出されていた.核の適切なモデルとして普遍的に受け入れられている「一様に荷電した球」とした場合の核半径の値は, 全ての方法でだいたい同じ範囲となった.その結果は, 一様球とした場合の核半径に対するよく知られた次の式に要約される:

(ただし

(2) B.ポッフ他:「素粒子・原子核物理入門」の § 2.1 には「ヴァイツゼッカーの質量公式」の分かり易い説明がある.

(3) 核物理学では便利な単位であるため, 1964年にSI接頭辞フェムトが制定される前から, 同じ長さに独自の名前をつけた単位が使われていた.フェルミ (fermi) はエンリコ・フェルミにちなんだ単位で, 1956年, ロバート・ホフスタッターが Reviews of Modern Physics 誌で導入した(すなわちこの論文である).なお, フェルミの単位記号の1つ fm はフェムトメートルの単位記号と同じである.ユカワ (yukawa) は湯川秀樹にちなんでいる.いずれもSIには採用されず, 現在ではフェムトメートル (fm) を使う.

例えば,

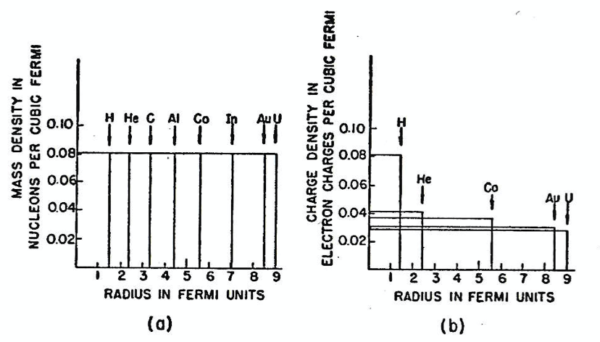

そして, 原子核の種類によって変化する電荷密度は式(1)より

図1 の (a) と (b) には, これらの式が描かれており, 幾つかの代表的な原子核の相対的な大きさと形が示されている.

ここ数年の Lyman 他, Hofstadter 他, Pidd 他, そして Fitch と Rainwater 他の電子散乱とミュー中間子的原子の研究によると, 重元素の場合, これらの実験法によって決定される原子核半径は, 式(1)で

1953-1956年の期間にスタンフォード大学で, 電子散乱についてかなりの量の研究が行われた.この研究により, 陽子からウラニウムの範囲に及ぶ原子核の電荷密度についての情報がもたらされた.この題材を扱う状況レポートのようなものを書くのは時宣を得たことであるように思われた.そのようなレポートは様々な既存情報を一緒にする効果を持ち得るであろうから,「電子散乱」による半径と電荷分布の値を, より一般的な分野で核半径を研究する人たちが自分のデータと比較することが出来るのではなかろうか.このレビューの目的は, まだ発表されていない幾つかの研究も含んだそのようなデータ編成を提示することである.このレポートは電子散乱法で決定された核の大きさと形の最終報告と見做されるべきではない.事実はそれどころか(indeed), 今後の高エネルギーでの電子散乱実験計画では, 疑うことなく現在とは違う結論や, ひょっとすると予期しない結論も出されるであろう.しかしながら, 重大な相違が生じることは恐らく無いと思われる.従って, この時点でのレポートは適切かも知れない.このレポートは, 電子散乱研究に従事している他の実験所の研究の歴史的レポートを意図していないし, 総括レポートを意図したものでもない.この分野や他分野の研究者が核半径データを収集することを奨励する刺激として機能することを切に願うところである.Ford と Hill による核電荷分布のレビューが最近発表されたが, それはこの意味での一つの前進である.

散乱理論

(a) 点電荷からの散乱

荷電粒子が関係する弾性散乱の全ての根元にあるのはラザフォードの有名な公式である. その公式,

は, 例えば (電荷

ラザフォード散乱則は中位のエネルギーを持ったアルファ粒子や陽子には適合するけれども, それは相対論的な公式ではないので, 散乱相手のスピン可能性もスピン同一性も考慮した式ではない.

点状原子核に対する, 例えば電子のようなディラック粒子の相対論的散乱は Mott の有名な論文に於いて熟考された. その場合, 入射粒子である電子はスピン (そしてデイラックの磁気モーメント) を持っていると仮定するが, 散乱中心である原子核はスピンも磁気モーメントも持っていないと仮定する.

Mott は, 弾性散乱断面積の級数展開について議論展開し, また次の不等式

を満たす元素(elements) の場合に導出される近似式も提示した.

Mott の近似は「モット散乱」と呼ばれ, 次の式(6)で与えられる:

ただし,

更に, 電子の全エネルギーは次であった:

従って,

これらの変更を式(6)に施すと, 電荷

この公式は全くもって非常に簡単な形をしている.

条件式(5)が満たされるときに, 式(11)は極めて正確である.しかしながら, 大きな

小さな角度では, 式(11)と式(12)とは互いに等価である.大きな角度に於いても, 誤差は比較的小さい (角度

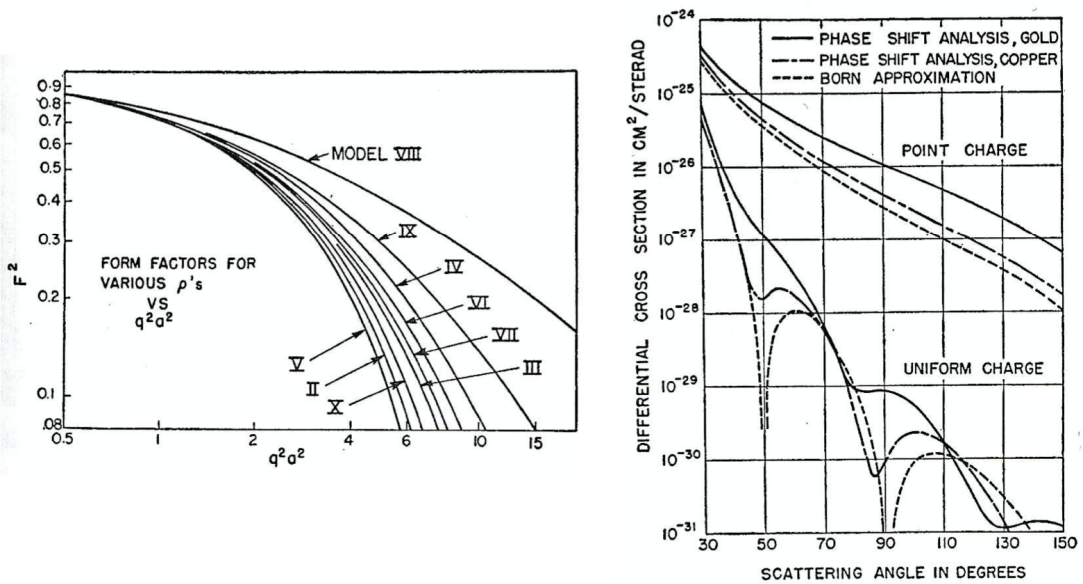

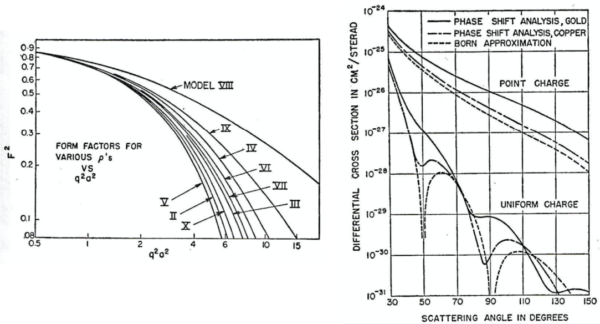

銅および金の点電荷による高エネルギー電子の弾性散乱について正確な計算を Yennie, Ravenhall, そして Wilson は位相変位法(phase-shift methods) を用いて行ない, これに相当する第1ボルン近似とそれとを比較した (参考文献9の図1).

(b) 有限な大きさを持った原子核からの散乱

原子核が有限なサイズを持つとした場合の電子散乱への影響を最初に考察したのは Guth である.それとは独立的に, 似た考えが Rose によって展開された.より正確な方法を用いることで,Elton,Feshbach,Achesonは, 低エネルギー(

Smith の結果は(

第1ボルン近似は, 軽い元素には支障なく適用できる.また, この近似では核サイズを有限とした場合の質的効果を容易に評価できる.よって, 次の数節はこの話題に費やすことにしよう.

(5) H.Feshbach, Phys. Rev. \textbf{88}, 295 (1952).

(6) R.H.Dalitz, Proc. Roy. Soc. (London) A206, 509 (1951). [ G.Parzen and T.Wainright, Phys. Rev. 96, 188 (1954)も参照のこと].

(7) E.Guth, Wiener Anz. Akad. Wiss. No. 24, 299 (1934).

(8) J.H.Barlett and R.E.Watson, Proc. Am. Acad. Arts Sci. 74, 53 (1940).

(9) Yennie, Ravenhall, and Wilson, Phys. Rev. 92, 1325 (1953).

(10) Yennie, Ravenhall, and Wilson, Phys. Rev. 95, 500 (1954).

(11) M.E.Rose, Phys. Rev. 73, 279 (1948).

(12) L.R.B.Elton, Proc. Phys. Soc. (London) A63, 1115 (1950); 65, 481 (1952); Phys. Rev. 79, 412 (1950).

(13) H.Feshbach, Phys. Rev. 84, 1206 (1951).

(14) L.K. Acheson, Phys. Rev. 82, 488 (1951).

(15) G.Parzen, Phys. Rev. 80, 261 (1950); 80, 355 (1950). [後者には数値的な誤りがあり,散乱曲線(論文の図1)は正しくない.]

(16) J.H.Smith, PhD., thesis, Cornell University, February, 1951 (unpublished).

(17) J.H.Smith, Phys. Rev. 95, 271 (1954).

(18) L.I.Schiff, Phys. Rev. 92, 988 (1953).

(1) 第1ボルン近似

Rose, Smith などは, 点電荷の場合の式(11)に対応して,「核が有限の場合」では, 式(11)と置き換わる弾性散乱の散乱公式は次の形をしていなければならないことを示した:

ただし

式(14)の

従って, 式(13)の

従って, 重心系では, 最初に原子核が静止しているならば衝突後でもやはり静止している(反跳しない)ことになる.

式(13)中の積分は簡単化可能であることが証明できる.従って,

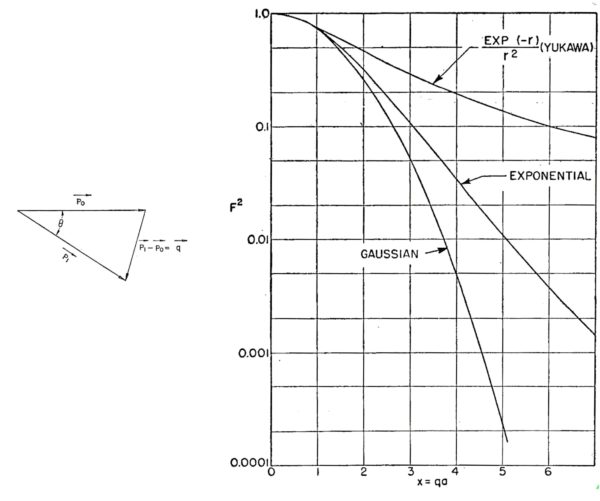

この式は角カッコ中の量が式(11)で与えられている点電荷の断面積に掛け合わされている.この式に類似した電子散乱及び X-線散乱で確立されている前例に従うのが慣例である.そこで, この量は「形状因子」(form factor) または「構造因子」(structure factor)と呼ばれ, これは有限な核電荷分布に相当するものである:

実際, 類似性は非常に近く, 原子の電子雲を核の陽子雲で置き換えることが必要なだけである.式(16)の電荷密度が1に規格化されているならば, 形状因子

第1ボルン近似を扱うとき, 中心となる考えは以下である:「有限な大きさの核からの本当の散乱を得るのに必要なのは, 考えている核の特定なモデルにふさわしい形状因子の2乗を点電荷の散乱断面積に掛け合わせるだけである」.この手続きは計算が非常に直接的で, 通常では非常に簡単である.というのは, 必要なのは一つの求積積分(quadrature) を[式(17)を]評価することだけだからである.軽い原子核の場合, これは申し分のないものである.残念ながら, 中間的な核や重い核の場合では, この手続きは役に立たない(fail).よく知られているように, 第1ボルン近似は入射波と反射波の両方を平面波として考えることと等価である.実際では, それらの波は核の強い電磁場で歪められる.従って, それらはもはや平面波とは見做されない.おそらくは, このことを次のように言っても同じことであろう:第1ボルン近似は力場内の単一散乱になるが, 厳密な散乱は同じ力場での複数散乱によって決まる(depend on a plurality of scatterings).

いかなる場合でも, 弾性散乱にボルン形式を適用することは軽い核による電子散乱を分析する際の非常に有益な手段であり, そして重い核を議論する際にも定性的価値を持つ手段である.後で, 第1ボルン近似の正確性について更なる言及を行うつもりである.

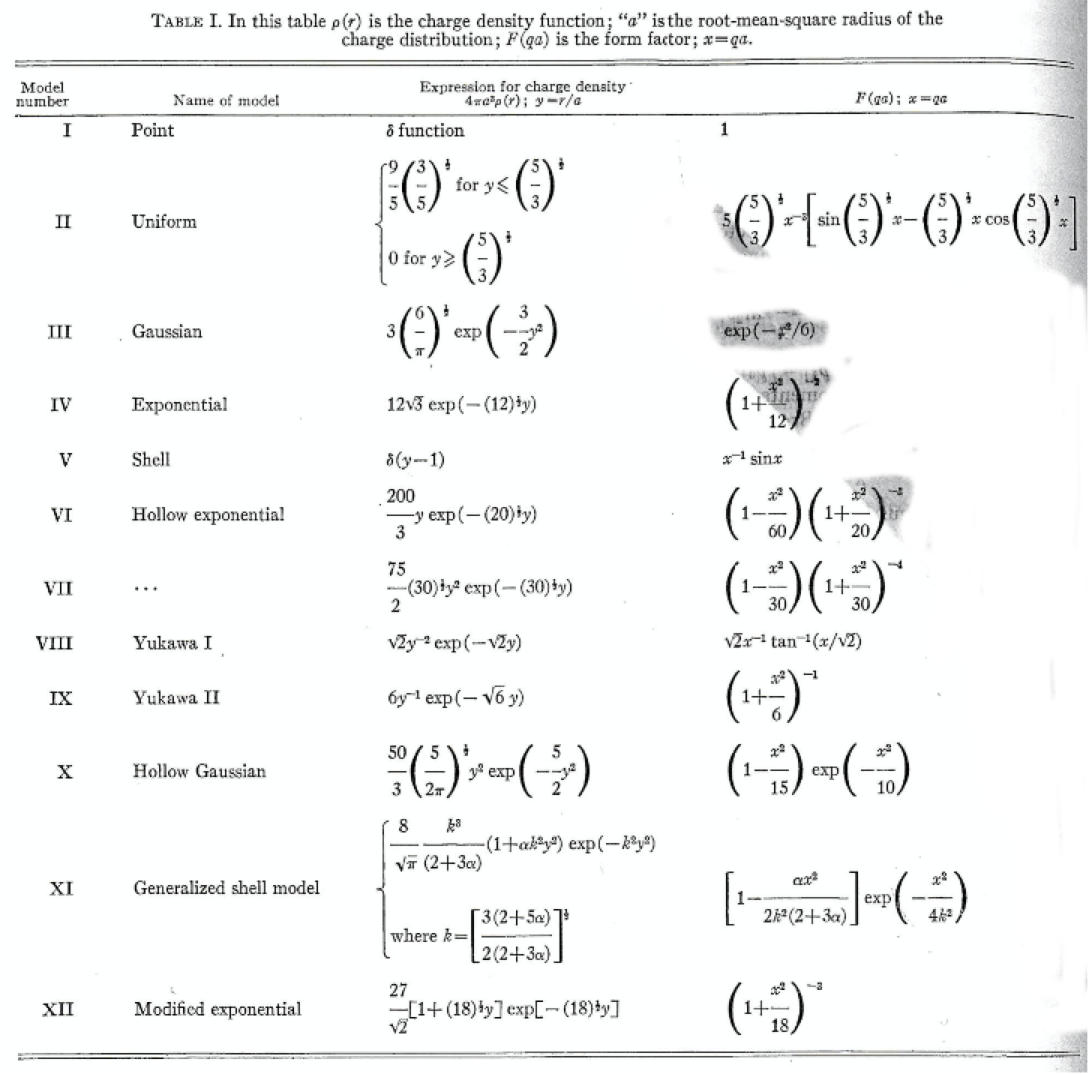

では, 式(17)を利用して幾つかの有用な原子核モデルの結果を示すことにしよう.計算を最も簡潔な仕方で提示するために, 表 I に幾つかの核電荷密度分布に対する形状因子を用意した(この表の便利な形式はE.E.Chambersに拠るものである).表中の “

ただしこのとき, 電荷密度

もし

高エネルギーでは高次の項が必要となるので, この近似は役に立たない.(

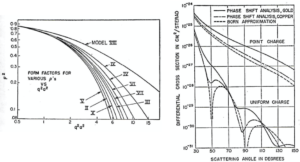

図 4. では, 有用な電荷分布の

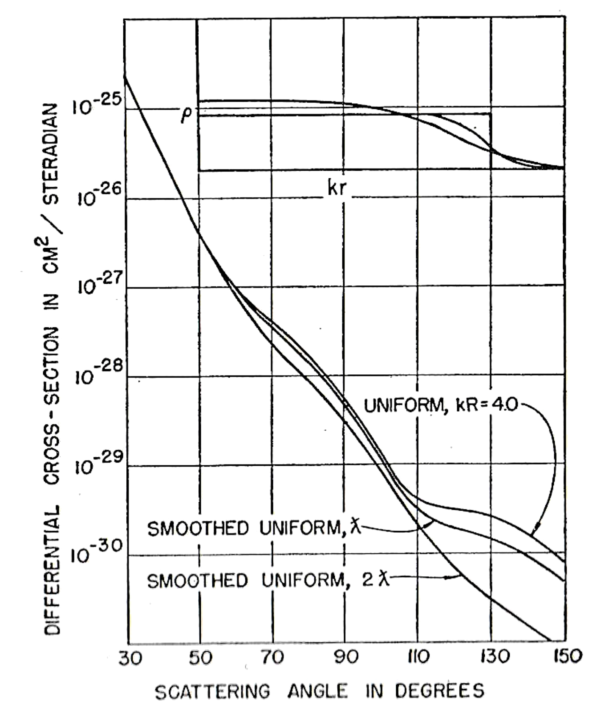

図 5. では Yenniなどに拠る, 金と銅の一様球モデルの場合の位相シフト分析である.全ての場合について, 点電荷曲線とボルン近似結果が表示されている.

ほとんど全ての有用な核の形状は, 表 I に掲げられた何れかのモデルに含まれるか, またはほとんど同等に近いものである.しかし, 表 I で反発コアモデルを十分に近似できる項目はないかも知れない.表 I には(形状因子の)幾つかが表示されている.現著者が通常行うボルン近似法を用いた手続きは, 軽い原子核の実験データを幾つかの簡単な核モデルにフィットさせることである.適切なモデルを探すと, すぐに表 I に記載されている内の一つか二つに絞ることが出来る.次にパラメータ(または複数のパラメータ)の最適な適合を行うのである.

逆の手続きを行って, 実験的な形状因子から電荷分布を計算することも可能である.D.G.Ravenhall は

Schiff は,「もし正しいモデルが選択されれば, 形状因子

(c) 電子散乱の位相シフト分析

Yennie, Ravenhall, Wilson, Brenner, Brown, Elton, Elizabeth Baranger は, 以下のことを最終的に示した:中間的元素及び重元素のほとんどの核モデルに於いて, 厳密な弾性散乱断面積は第1ボルン近似で与えられる断面積から著しく逸脱する.主な相違のタイプは2つあるようだ.Yennie たちの論文から引用した図 5 にはその両方が現れている.図 5 の右図は, エネルギーがおよそ

ともかく, 第1ボルン近似は重い元素に用いることは出来ないことが立証された.図 4 の右図から, 決して十分とは言えないけれど, 銅では金の場合よりずっと一致していることが分かる.特に一致が悪いのは回折が極小点の近傍であるが, それはボルン近似では真にゼロとなる位置に相当する.

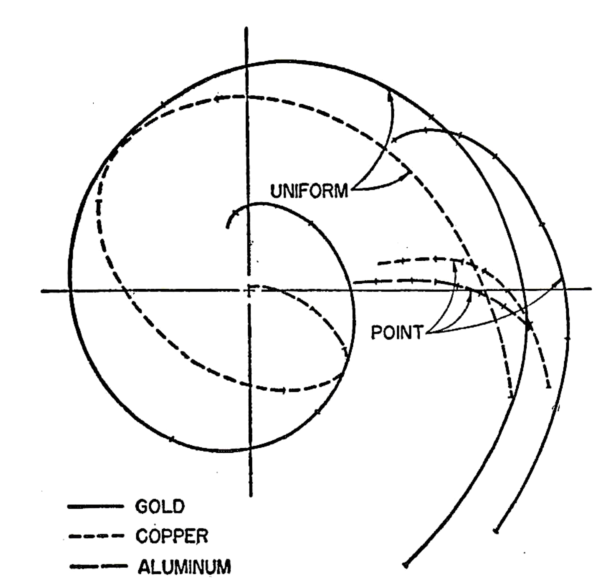

図 6. 金,銅,アルミニウムの点散乱の場合を極座標に於いて角度arg

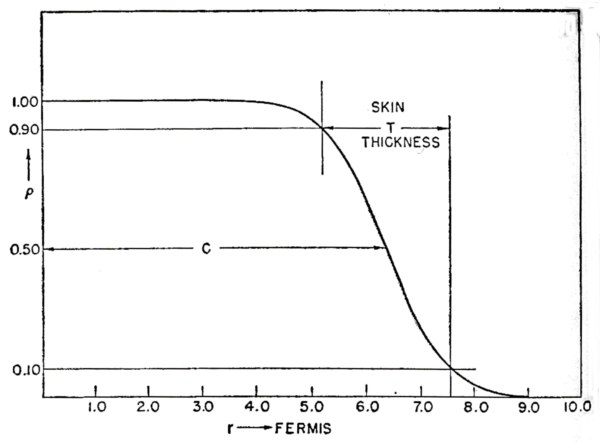

ボルン近似は中間の元素及び重元素に用いることが出来ないし, また簡単な他の近似法がまだ開発されていないので, 現時点では精密な位相シフト法を用いなければならない.少なくとも今までのところ, 実験データをフィッテングするのに利用出来る方法は, モデルを選択して角度分布を計算する以外にないようである.もし実験との差異が見られたら, モデルを変更して新たに計算する.この試みを繰り返すことで, 一つまたは関係する一連のモデルに落ち着く.この手順は Yennieたちの論文に書かれており, それには「Fermiの平滑化された一様モデル」が導入されている.この特別なモデルは[式(21)の] フェルミ型関数の形状をしており, その典型的な概形が図 7 に示されている.後で分かることであるが, このモデルは中間元素と最重量核の実際の形にかなり近いようである.

図 8. 金について

実験データに適合する最適なモデルを決定するのに, 図 7 のようなグラフを調べることが役に立つ.図 7 には3つの電荷分布がはめ込まれており, そして金の約

Yennieたちと Brennerたちの計算について, 幾つかの簡単な説明をしておくのが適切であろうと思う.これらの著者たちは, 球対称で静的な電荷分布について Dirac方程式を用いて計算した.4重極的な歪み(quadrupole distortions)は特に回避し, また可能な分散補正または相関などの他の力学的効果は考慮していない.分散補正(dispersion corrections)については Schiff が考察し, それらは小さいはずであることを指摘している.理論中に含まれている暗黙の仮定, すなわち(viz), ディラック方程式は散乱に適用できる, 電荷分布は静的なものとして扱える, 電子核子間に電磁気学的でない力は存在しない, クーロン則は微小な距離でも有効であるなど, は幾つかのエネルギー値での散乱実験と理論との整合性, 及び, これらの結論と核物理学の他の部門で見出された結論との整合性に依ってしかテストすることが出来ない.これまでのところ, 恐らく陽子の場合を除いて, これらの単純な仮定の適切さを疑う理由は無いようである (Sec.VII を見よ).

Lewis は非ポテンシャルによる散乱を研究しているが, 彼は最近, 原子核中の陽子間の相関を検討し, また第2ボルン近似についての詳細な研究を幾つか提示している.

(20) G.E.Brown and L.R.B.Elton, Pil. Mag. \textbf{46}, 164 (1955).

(21) A.E.Glassgold, Phys. Rev. 98, 1360 (1955).

(22) L.I.Schiff, Phys. Rev. 98, 756 (1955).

(23) R.R.Lewis,Jr., Phys. Rev. 102, 544 (1956).

(24) R.R.Lewis,Jr., Phys. Rev. 102, 537 (1956).